パナソニックといえば、「松下電器」として知られています。1918年、創業者である松下幸之助によって設立され、事業を通じて「社会生活の改善と向上」と「世界文化の進展」に貢献することに今もなお取り組んでいます。

近年では、電気自動車(EV)のバッテリー生産に力を入れており、米大手EVメーカーであるテスラのバッテリーを生産しています。

パナソニックホールディングスとは、いったいどのような会社なのでしょうか。

今回は、パナソニックホールディングスとは?事業内容や業績について紹介していきます。

資産運用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

パナソニックホールディングスとは?

パナソニックホールディングス株式会社は、2022年4月に旧・パナソニック株式会社が持株会社制へ移行し、企業名を改めて設立されたグループ全体の中核企業です。

本社は、大阪府門真市です。

創業は、1918年(初めは松下電器製作所)、1935年に松下電器産業として法人化され、2008年にパナソニックに社名変更、そして2022年に持株会社制に移行しました。

設立は、1918年3月7日、法人化は1935年12月、持株会社としての発足は2022年です。

従業員数は約20万人、連結売上高は約8.46兆円(2025年3月期)で、日本を代表する家電・電子機器メーカーです。

5つの主要事業セグメントを擁し、住宅・家電(Living)、自動車関連(Automotive)、業務用・コネクト(Connect)、産業(Industry)、エネルギー(Energy)を展開しています。

グループ構成は、旧パナソニック本体が分割された8社(パナソニック株式会社/家電等、パナソニック コネクト(旧Connected Solutions)、パナソニック エナジー、パナソニック インダストリー、パナソニック ホスピタリティなど)で構成され、グループ全体の経営戦略、研究開発、資源配分などを統括しています。

企業理念としては、創業者・松下幸之助氏による「物質的・精神的な豊かさの実現」を掲げるとともに、持続可能性やグリーンイノベーション(Green Impact)に向けた環境・社会貢献活動を重視しています。

また、2025年5月の決算発表では、売上高は約14.2 BUSD(約20000億円)、純利益は約23セント/株で予想を上回り、EV用電池事業(テスラ等向け)の伸長を背景に、従業員1万人の削減などコスト構造の見直しによる収益改善に取り組んでいることが報告されました。

パナソニックホールディングスは、家電や電子機器、住宅設備、自動車関連からエネルギー製品まで幅広く手掛ける超複合企業であり、持株会社としてグループ経営を統括しながら、環境技術や構造改革にも積極的に取り組んでいる、日本を代表するグローバル企業です。

パナソニックの業績は?

パナソニックホールディングスは、2025年3月期(2024年4月〜2025年3月)において以下の業績を記録しました。

2025年3月期の連結業績

・売上高:8兆4,582億円(前年同期比 −0.5%)

・営業利益:4,264.9億円(+18.2%)

・税引前利益:4,862.9億円(+14.4%)

・当期純利益:3,662億円(−17.5%/前年:4,432億円)

利益率・EPS

・営業利益率:5.0%(前年4.2%)

・親会社帰属純利益率:4.3%(前年:5.2%)

・1株当たり当期純利益(EPS):156.87円(前年:190.21円)

財務状況

・自己資本比率:50.2%

・ROEは、やや低下するも、2029年3月期までに10%超を目指す経営方針です。

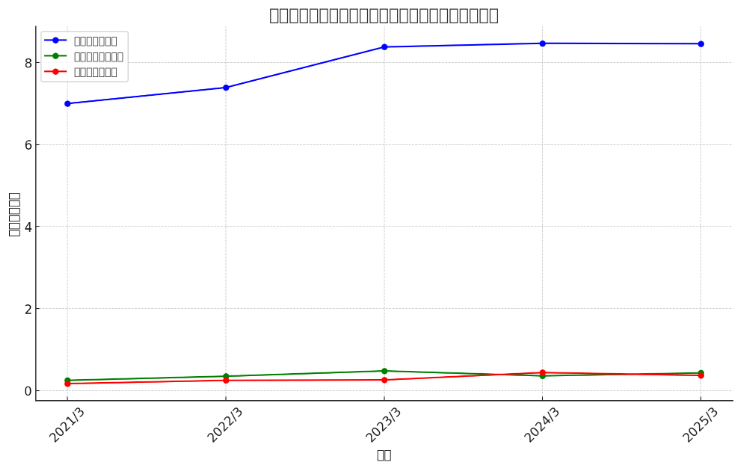

売上・利益の推移グラフ

(売上高:青選、営業利益:緑選、純利益:赤線 グラフは決算を参考に筆者作成)

上記が「売上高・営業利益・純利益」の推移グラフです(2021年3月期〜2025年3月期)。

売上は、8兆円前後で推移していますが、営業利益・純利益は年度ごとに変動があり、2025年3月期は営業利益が改善しています。一方で、純利益はやや減少しています。

セグメント別注目ポイント(2025年3月期)

以下は、主な5事業分野での業績ハイライトです。

| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 特徴 |

| Living | 3兆5,842億円 | 1,279億円 | ルームエアコン等が好調 |

| Automotive | 8,050億円 | 301億円 | 自動車向け子会社(PAS)を連結範囲外に |

| Connect | 1兆3,332億円 | 772億円 | 航空電子・SaaSなどが伸長 |

| Industry | 1兆836億円 | 432億円 | AIサーバ向け電子部品が伸び |

| Energy | 8,732億円 | 1,202億円 | EV電池・データセンター用蓄電が牽引 |

業績ドライバーと構造改革

ここでは、業績ドライバーと構造改革について紹介していきます。

EV向け電池事業

米ネバダ・カンザス工場の稼働やデータセンター向け蓄電の拡大で収益増加しています。エネルギーセグメントの営業利益は前年比+ 20%以上の伸びです。

構造改革(2025年5月発表)

世界で約1万人の削減計画と1,300億円規模のリストラ費用計上を決定しています。

FY2026(2026年3月期)は、売上予想7.8兆円、純利益3,100億円(−15%)を見込んでいます。

FY2027に、営業利益率10%達成、2029年までにROE10%超を目標にしています。

今後の見通し

短期的には、構造改革に伴う費用負担でFY2026に減収減益予想です。

中長期では、EV電池やエネルギー、AI関連など高成長分野の収益性向上、リストラ効果で利益率改善へ向かっています。

経営目標は、FY2027の営業利益率10%・FY2029のROE10%超です。

パナソニックホールディングスは、家電やAV機器に加え、EV電池やデータセンター向け蓄電、産業用電子部品といった未来分野に力を入れ、収益基盤の転換を図っています。

大量リストラや、コスト見直しを通じて短期的には負担を抱えるものの、中期的には高収益体制への移行を目指しています。

リストラを行う背景とは?

パナソニックホールディングスが約1万人規模のリストラを決断した背景には、経営環境の変化や中長期の戦略的課題が色濃く影響しています。

ここでは、その主な理由について紹介していきます。

主に以下のことがあげられます。

利益率の低さと競争激化による収益構造の見直し

パナソニックは、長年にわたり多角的な事業展開を続けてきましたが、その反面で全体としての営業利益率は低水準にとどまっていました。

2025年3月期の売上高は、約8.46兆円にのぼるものの、営業利益率はわずか5%前後と、競合するグローバル企業に比べて見劣りします。

特に、赤字や低収益が続いている部門では、固定費の削減が課題となっており、その打開策としてリストラが選択されました。

世界的な物価高や、原材料価格の高騰、為替変動といった不確実要素が経営を圧迫する中で、収益力を強化するためには抜本的な構造改革が必要不可欠となっていたのです。

成長分野への経営資源の集中

EV(電気自動車)向け電池や、グリーンエネルギー、AI・データセンター向け電子部品といった成長市場に対して、パナソニックは積極的な投資を進めています。

特に、アメリカでのEV電池工場の新設や設備拡張には莫大な資本が必要であり、非中核・低成長分野から人員や資金を移す必要があります。

リストラは、こうした経営資源の再配分を促進する手段として位置づけられており、従来の総花的な事業運営から「選択と集中」へとシフトする象徴的な取り組みとも言えます。

今後の成長領域で世界市場のシェアを確保するために、攻めの布石としてリストラが実施されているのです。

持株会社制への移行後の組織最適化

2022年に、持株会社制へ移行して以降、パナソニックグループは複数の事業会社に分かれて運営されています。

これにより、個別事業の自律性やスピードは向上しましたが、一方で管理部門の重複や意思決定の分散といった非効率も浮き彫りとなってきました。

グループ全体の最適化と、経営資源の無駄をなくすためには、構造的な改革が避けられず、人員の再配置や整理が求められています。

リストラは、その一環として行われ、将来的にはスリムで効率的なガバナンス体制の確立を目指しています。

このように、パナソニックのリストラは単なる人件費削減ではなく、「収益体質の改善」「成長投資の強化」「グループ経営の効率化」という、長期的な競争力の確保を狙った戦略的な施策となっているのです。

まとめ

今回は、パナソニックホールディングスとは?事業内容や業績について紹介してきました。

パナソニックホールディングス株式会社は、2022年4月に旧・パナソニック株式会社が持株会社制へ移行し、企業名を改めて設立されたグループ全体の中核企業です。

今後、パナソニックが成長するには、家電やAV機器に加え、EV電池やデータセンター向け蓄電、産業用電子部品といった未来分野への投資が欠かせないでしょう。

#パナソニック #松下幸之助 #株価 #投資