誰もが一度は聞いたことがあるであろう、「トヨタ自動車」。創業時から変わらぬ質の高い車を販売しており、今では世界中で利用されている企業です。

トヨタ自動車の2024年の世界販売台数は、グループ全体で1082万1480台。前年比3.7%減となりました。

しかし、ドイツのフォルクスワーゲンを上回り、5年連続で世界トップの販売台数を記録しています。

この背景から、今後も成長が期待できます。また、次世代の車である水素自動車(燃料電池車)の開発も進めており、水素社会の実現に向けた政策や技術開発の進展しています。

今回は、水素自動車の実現は現実的!?世界販売台数1位「トヨタ自動車」について紹介していきます。

資産運用を検討している方は、今後の動向を踏まえ参考にしてみてください。

トヨタ自動車とは?

トヨタ自動車株式会社は、日本を代表する自動車メーカーであり、世界最大級の自動車会社の一つです。

1937年に創業され、本社は愛知県豊田市に位置しています。創業者は、豊田喜一郎で、彼は織機メーカー「豊田自動織機」から自動車事業を独立させる形でトヨタを設立しました。

トヨタは長年にわたり、日本国内だけでなく世界各国で自動車を製造・販売しており、「カローラ」「プリウス」「クラウン」「ハイラックス」「ヤリス」「ハリアー」など多くの人気車種を展開しています。

特に「プリウス」は、1997年に世界初の量産ハイブリッド車として発売され、環境技術の先駆けとして大きな話題を呼びました。

また、トヨタは「トヨタ生産方式(TPS)」と呼ばれる効率的な生産システムでも世界的に有名です。

無駄の排除や、「カイゼン(改善)」といった考え方を軸に、製造業の品質と生産性向上を図っており、多くの企業がその方式を学んでいます。

近年では、電動化や自動運転、モビリティサービスにも注力しており、「トヨタはもはや自動車会社ではなく、モビリティカンパニーである」と位置づけ、自動車の枠を超えた技術革新に取り組んでいます。

水素燃料電池車「MIRAI」や、自動運転開発用のスマートシティ「ウーブン・シティ」などもその一環です。

トヨタは、その長い歴史と技術革新を背景に、今なお世界の自動車業界をリードし続けています。

トヨタの業績は?

以下ではトヨタ自動車の最新の業績状況について紹介していきます。

直近の2025年3月期(2024年4月〜2025年3月)の連結業績

・売上収益:48兆3,667億円(前期比+6.5%、過去最高)

・営業利益:4兆7,955億円(同−10.4%)

・税引前利益:6兆4,146億円(同−7.9%)

・親会社帰属当期純利益:4兆7,650億円(同−3.6%)

・電動車販売比率:46.2%に拡大、前年比+85万台増

主な要因と背景

売上の増加

価格改定や、販売促進策の成果で売上は拡大しています。

営業利益の減少

認証問題対応や、品質改善のための投資が影響(数千億円規模)

米国向け関税、円高、資材費上昇なども重荷になっています。

電動車戦略の加速

ハイブリッド車が好調を維持しつつ、EV・燃料電池車も継続して拡充へ

資本政策&株主還元

2025年3月期の1株当たり配当は90円(前年+15円)。

2026年3月期も95円と増配予想あり

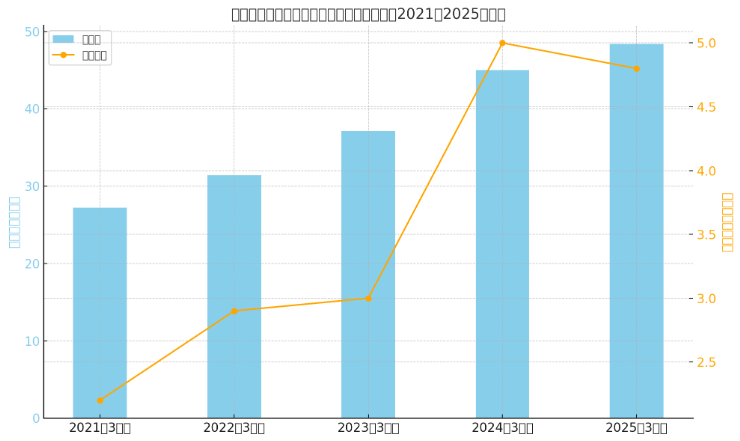

売上・利益の推移グラフ

(売上高:棒グラフ、営業利益:折れ線グラフ グラフは決算を参考に筆者作成

上のグラフは、トヨタ自動車の過去5年間(2021年3月期〜2025年3月期)の*売上高(棒グラフ)と営業利益(折れ線グラフ)の推移を示しています。

売上高は、年々増加し、2025年には48.4兆円と過去最高を記録しています。

また、営業利益は2024年に一度大きく伸びたものの、2025年はやや減少しています。

全体として、トヨタは売上拡大を継続している一方で、利益面ではコスト上昇や関税影響が出始めている様子がうかがえます。

今後の見通し(2025年4月〜2026年3月期)

・売上予想:48.5兆円(同+1.0%)

・営業利益予想:3.8兆円(同−20.8%)

・当期純利益予想:3.1兆円(同−34.9%)

・要因:米関税の継続的負担(約1,800億円想定)、円高、素材高、電動化への先行投資

経営陣・市場の見解

佐藤恒治社長は「稼ぐ力の強化」と「ソフトウェア定義車(SDV)など未来への基盤整備」を今年度の重要方針と位置付けています。

市場の評価では、短期の利益圧迫への懸念から株価にはやや重しがかかっているものの、トヨタの財務基盤と電動化への長期戦略には期待が集まっています。

2025年3月期決算でトヨタは、売上高を過去最高の48兆円超に拡大しましたが、営業利益および純利益は認証対応費用や米国関税、円高、資材高といったコスト増により大幅減となりました。

特に、営業利益は前年比10%超の減少、純利益も3〜5%の減少という結果でした。配当は増配され、2026年期の業績見通しでは利益水準はさらに低下する見込みです。

その一方で、電動車比率が40%台後半に達し、ソフトウェア基盤やSDVという次世代モビリティへ向けた投資が進みつつあります。

佐藤社長は「未来への種まき」の一年と位置づけ、必要な先行投資を行っていく方針です。

このようにトヨタは、短期的には外部環境の逆風による減益が避けられない局面にありますが、強固な収益力と財務余力を背景に、電動化・ソフトウェア化・グローバル生産体制の多様化といった中長期戦略に舵を切っており、長期視点での成長が期待されます。

トランプ関税による影響

2025年8月1日に、「25%」の関税が発動した場合、トヨタ自動車などの国内自動車は、どのような影響を受けるのでしょうか。

ここでは、トランプ関税による主な影響について紹介していきます。

製造業・素材価格への直撃

トランプ政権が2025年3月から発動した「すべての鉄鋼への25%関税」は、鋼鉄価格を押し上げ、下流の自動車や建設、重機などの製造業全般にコスト転嫁圧力を及ぼしました。

LEED認証を目指す商業ビル建設では、鋼材コストが8〜12%上昇し、プロジェクトの収益性に直結する部分で痛手を被っています。

また、鉄鋼輸入の大部分を担うカナダやEU諸国では、生産コストが上昇し、米国市場への商品供給に制限がかかる結果になっています。

米国内では、一時的に国内鋼鉄メーカーの出荷・投資が活発化する兆しもありましたが、グローバルなサプライチェーンのひずみも深刻です。

自動車・部品産業に波及

2025年4月には、自動車と自動車部品にも25%関税が拡大されたことで、フォードやVWをはじめとする自動車メーカーが「価格転嫁せざるをえない」とコメントしています。

関税負担の増加は最終消費者が支払う車両価格の上昇につながり、販売減少・利益圧縮のリスク要因となります。

さらに、輸入部品のコスト上昇は国内完成車メーカーの競争力低下を招く一方で、国内部品メーカーのシェア拡大余地があるものの、価格高騰による消費者の購入意欲低下とも牽制されてしまいます。

グローバル経済・市場心理への逆風

「すべての輸入品25%関税」シナリオでは、Aston大学の試算で世界経済に1.4兆ドル規模の損失、米国GDPは1.1%縮小、日本・EUなども大きな打撃を受けるとされます。

市場では、「Schrödinger’s tariffs(関税はあるが感じられていない状態)」と呼ばれる不安定な状況にあり、短期では在庫の前倒しや価格先取りで目立った影響は表れづらいものの、長期的には消費者物価の押し上げと投資・成長の抑制が懸念されるでしょう。

また、為替市場では米ドルの上昇が進み、特にUSD/JPYなどで円安圧力となっており、日本をはじめ輸出入への影響も波及しています。

25%関税は、原材料価格の上昇、製造・自動車産業の収益圧迫、世界経済・市場マインドへのマイナス影響と、深く広範囲にわたる影響を及ぼしています。

米中などとの交渉による緩和が進まない限り、長期的に成長率・雇用・物価に悪影響を及ぼす可能性が高いです。

水素自動車の実現はなるか?

トヨタにとって水素自動車の実現は重要な戦略の一つであり、技術的にはすでに達成されつつあります。

トヨタは、2014年に世界初の量産型燃料電池車「MIRAI」を発売し、2020年には2代目モデルを投入しています。

水素を使って電気を生み出しモーターを駆動するため、走行時にCO₂を排出しないという環境性能の高さが特徴です。

しかし、水素自動車の普及には課題も多く残されています。最大の障壁は、「水素ステーションの少なさ」で、全国に100カ所程度しかなく、ユーザーにとって利用のハードルが高い状況です。

また、水素の製造・輸送にもエネルギーがかかるため、真に環境に優しい“グリーン水素”の供給体制の整備も求められています。

それでもトヨタは、水素に強いこだわりを持ち、水素エンジン車の開発や、水素社会を見据えた、実証都市「ウーブン・シティ」の建設などにも取り組んでいます。

EV一辺倒ではなく、多様な選択肢を用意することで、地域や用途に応じた最適解を提供しようとしているのです。

結論として、トヨタによる水素自動車の実現は技術的には可能であり、インフラと社会的理解の進展次第で本格普及も期待できるでしょう。

まとめ

今回は、水素自動車の実現は現実的!?世界販売台数1位「トヨタ自動車」について紹介してきました。

トヨタ自動車株式会社は、日本を代表する自動車メーカーであり、世界最大級の自動車会社の一つです。

トヨタは、水素自動車の開発を進めており、インフラと社会的理解の進展次第で本格普及も期待できるでしょう。

#トヨタ #資産運用 #投資 #水素自動車